李兵,工學博士,,副教授,,現(xiàn)任工學院黨委委員、機械工程系主任,,入選浙江省高校優(yōu)秀青年教師資助計劃,,獲國家留學基金委公派到加拿大訪學1年;主持浙江省“尖兵”“領雁”研發(fā)攻關計劃項目,、省自然科學基金,、市重點研發(fā)計劃、市科技攻關項目各1項,,參與省部級科研項目4項(省重點研發(fā)3項),;主持100萬元及以上橫向項目7項,其中1000萬元項目1項,、500萬元項目3項,;獲發(fā)明專利11件;發(fā)表科研論文30余篇,,其中SCI或EI檢索20余篇,;主持獲全國高校自制實驗儀器設備比賽國家三等獎1項;主持獲市地校合作優(yōu)秀項目和優(yōu)秀集體各1項,、校十佳服務地方團隊1項,。主持省課堂教學改革項目1項;獲省首屆高校教師教學創(chuàng)新大賽二等獎1項,,獲校教學成果一等獎,、二等獎各1項;主編教材1部,、參編1部,;發(fā)表教改論文6篇,其中EI檢索1篇,。

心懷熱忱 矢志不渝

優(yōu)越的自然人文環(huán)境,、優(yōu)良的學術研究氛圍,是李兵參觀湖州師范學院后的評價,,因這次意外的相遇使一直在北方求學的他從此在南方扎根,,如今已有12年之久,。

李兵認為大學生應該正確認識到大學是校園與社會的銜接時期,面對高度自由與豐富的校園生活,,一旦陷入松懈就很難再回到學習狀態(tài),,這就要求學生要時刻保持嚴謹刻苦的學習態(tài)度。為了能讓學生更快適應大學生活,,他聚精于機械工程系的教學改革,,多次參與建設省、校各級課堂教學改革與省級在線資源課程,,圍繞教學改革發(fā)表論文數(shù)篇,。

攻讀博士學位期間,,李兵曾遠赴加拿大交流學習,。基于國內(nèi)外在機械工程領域的科研條件與氛圍仍有差距的現(xiàn)狀,,他認為,,國內(nèi)學者應積極學習國外的先進知識和研究方法,再基于國情與自身研究思路相結合,,以達到增長見識,、拓展思維、融合創(chuàng)新之目的,。在遇到有出國留學計劃的學生時,,他常常以自身為例,鼓勵學生開拓視野,,精于鉆研,,并盡己所能的提供幫助。

人的精力是有限的,,如何將精力合理分配到教學與科研是大學教師的終身課題,。不刻意地區(qū)分,接受二者在日程表中共存,,在嘗試與摸索中調(diào)整是李兵如今的工作狀態(tài),。“困難年年都有,,但每年都是這樣過來的,。”他認為困難是常態(tài)化存在的,,不應因困難而畏懼,。好的老師要兼顧教學與科研,不會輕易放棄一方,,而會要以積極樂觀的態(tài)度克難攻堅,、向上發(fā)展,。

任教十余年來,李兵不僅注重教學與科研,,也曾多次擔任社團指導教師,,且多次獲評優(yōu)秀社團指導教師。他認為社團活動能夠豐富同學們的大學生活,,使同學們能在輕松氛圍中實現(xiàn)自我成長與蛻變,,同時,也有助于幫助同學們發(fā)現(xiàn)自身所長和明確未來發(fā)展方向,。

教研相長 服務地方

遵循“堅持教學本位,,提升學生創(chuàng)新水平”的學院精神,在保證正常教學的情況下注重對學生科研和實踐能力的培養(yǎng),。這是李兵對學生參與學科競賽與科研項目的觀點,。根據(jù)近幾年的政策導向與考研熱潮,李兵針對機械工程相關專業(yè)的考研情況做出評價:“在考研中,,如果沒有任何科研成果,,復試成績不會高?!?/p>

面對本科學生對科研活動較為陌生和教師較少主動召集學生參加科研活動的雙重難題,,李兵提到“工科是需要大量的實踐經(jīng)驗,整個培訓體系相對于中小學來說是相對獨立的”,,而目前機械工程系擁有五個A類學科競賽,,致力于讓學生在大學四年中了解科研、學會科研,、做好科研,,走向社會后做到有話可說、有事能做,、有難反進,。

多年來,李兵致力于服務地方,,促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展,,與世界500強企業(yè)三一重工、湖州本地企業(yè)阿祥重工等均有合作關系,。他所帶領的智能物流與輸送裝備研究團隊參與到“大噸位智能履帶起重機”的研發(fā)當中,,將所學與所能運用到實際操作當中,推動科學技術創(chuàng)新,。至今,,其團隊研發(fā)成果為企業(yè)新增產(chǎn)值超1.7億元,新增利潤超3800萬元。

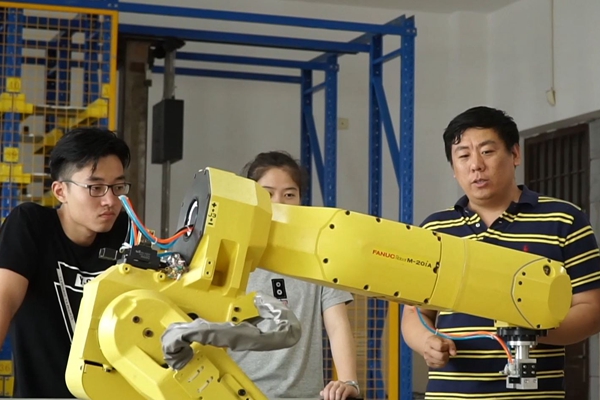

理論能力得到驗證,、實踐能力得到鍛煉是參與科研活動對學生最直接的幫助,。李兵對自己讀研究生前的工作經(jīng)歷記憶猶新,這段經(jīng)歷使他對機械工程領域有了更深刻的理解,,對后續(xù)學術深造為他提供了更符合社會與國情的研究思路。通過校企合作,,實行融合共建,、互利互助,李兵的每個科研項目中都能看到機械工程系學子的身影,。他帶領學生們以理論知識為武器,,從《機械創(chuàng)新實踐》課堂的小模型,到實際研發(fā)中真正的重工機械,,不斷踐行“篤學崇工,,厚德尚用”的院訓。

經(jīng)過多年努力,,李兵促成我校與多家企業(yè)建立合作關系,,助推人才培養(yǎng),。如,,工學院與浙江三一裝備有限公司建立產(chǎn)學研合作示范基地、研究室校外實習基地等,。2021年,,巨人通力電梯有限公司與浙江富鋼金屬制品有限公司分別贊助學校舉辦 “巨人通力杯”工業(yè)設計大賽與 “富鋼杯”鋼鐵行業(yè)智能制造與節(jié)能減排競賽,為我校學子提供了更多展示的平臺,。

近五年來,,機械工程系就業(yè)率皆達90%以上,考研率與考編率逐年上升,。李兵指導學生獲省級及以上競賽獎項11項,、國創(chuàng)項目3項、省新苗項目1項,、發(fā)表論文11篇,、授權專利15件、軟著1項,。

師生似友 相攜共進

提起李兵時,,同學們不約而同的表示他是一位和藹可親的良師益友。在工學院大力倡導學生參與學科競賽的濃厚氛圍中,,伏奇林剛進入湖州師院就積極主動參與學術科研活動,。“剛開始的時候,因為沒有發(fā)展方向,,就像無頭蒼蠅到處亂碰,,直到遇到李兵老師,在他的悉心指導與幫助下,,自己才逐漸明確了方向,,走上了正軌?!狈媪终f道,。

不僅僅是在課堂與實驗室,伏奇林回憶起暑假后他在籃球場上偶遇李兵,。在得知項目進度稍慢時,,李兵并沒有責怪,而是跟他們一起分析了原因,,并鼓勵他們優(yōu)化工作方案,、提高實踐效率?;@球場上,,李兵也加入到籃球對抗賽中,他的球技和反應速度得到了在場所有學生的認可,。對于伏奇林來說,,李兵老師既是科研導師,更是成長路上的引路人,。

多年求學與科研經(jīng)歷使李兵面對學生的諸多疑問與迷茫時,,總能游刃有余的將其化解。聚餐,、談心等關心學生心理狀況是他日常工作的一部分,,在日常生活中他與學生更像朋友那般相處,甚至經(jīng)常與學生一同熬夜寫項目書,。李兵提到他曾經(jīng)也是這樣一步步跟著導師走過來的,,如今從學生轉變成教師,他將繼續(xù)把這優(yōu)良傳統(tǒng)傳遞下去,。

學生記者:丁丹迪

中國·浙江 湖州市二環(huán)東路759號(313000) 浙ICP備10025412號  浙公網(wǎng)安備 33050202000195號 版權所有:黨委宣傳部

浙公網(wǎng)安備 33050202000195號 版權所有:黨委宣傳部![]()